夏といえば、海、花火、かき氷──でも、日本にはもうひとつ、忘れてはいけない大切な行事があります。

それが「お盆」です。

子どもにとっては少し難しく感じるかもしれませんが、実はこの行事、命や家族のつながりを感じる絶好のチャンス。

「どうしてお墓参りに行くの?」「精霊馬ってなに?」そんな素朴な疑問に答えながら、

親子で一緒に“心が育つ夏”を過ごせたら、とっても素敵だと思いませんか?

この記事では、お盆の意味や時期、地域ごとのちがい、そして親子でできる体験型の過ごし方まで、わかりやすく紹介します。

忙しい日常の中でも、ひとつでも多くの“あたたかい記憶”が、未来の宝物になりますように。

そしてぜひお子さんにもお盆についてお伝えしてみてください。

お盆ってなに?──日本の伝統「帰ってくる日」

お盆は、ご先祖様の霊が年に一度帰ってくるとされる、日本の大切な行事。

仏教の教えに基づいており、正式には「盂蘭盆(うらぼん)」といいます。

ご先祖様への感謝と、命のつながりを感じるこの時期は、家族みんなで心を寄せ合う絶好のタイミング。

僕自身、幼い頃に母と一緒にお墓参りに行った記憶が鮮明に残っています。

「今こうして生きているのは、ご先祖様のおかげなんだよ」って話してくれた母の姿…こどもの頃はピンとはきませんでしたが、今になってよくわかります。

お盆の時期はいつ?──地域によってちがう2パターン

お盆の時期は主に以下の2つ:

| タイプ | 時期 | 地域 |

|---|---|---|

| 新盆(7月盆) | 7月13日~16日 | 東京・神奈川など都市部中心 |

| 旧盆(8月盆) | 8月13日~16日 | 全国的に多い |

僕が育った青森は旧盆だったので、8月に親戚が集まりました。

今でも、田舎に帰って親戚と過ごした記憶は、心の宝物です。

お盆の過ごし方──親子でできる体験型にしよう!

お盆は、ご先祖様を迎え、感謝を伝える日本の伝統行事。

でも、ただ「なんとなくお墓参りする日」ではもったいない!

せっかくなら、子どもと一緒に“体験”を通じて心に残るお盆にしませんか?

ここでは、親子で取り組みやすい&思い出になる体験型の過ごし方を紹介します。

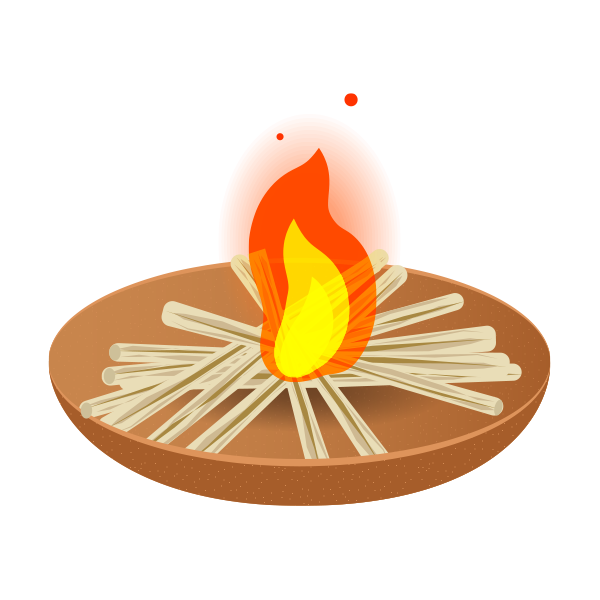

1. 迎え火・送り火をやってみよう(手作りでもOK!)

ご先祖様が迷わず帰って来られるように──

そんな願いを込めて灯す「迎え火」と「送り火」。

本格的な焙烙(ほうろく)や麻の茎がなくても、キャンドルや手作り提灯で代用できます。

親子体験アレンジ例:

- 牛乳パックで提灯づくり

- LEDキャンドルで安全に

- 火を囲んで「昔の話」をする時間に

2. お墓参り

手を合わせるだけでも命のつながりを感じられます。

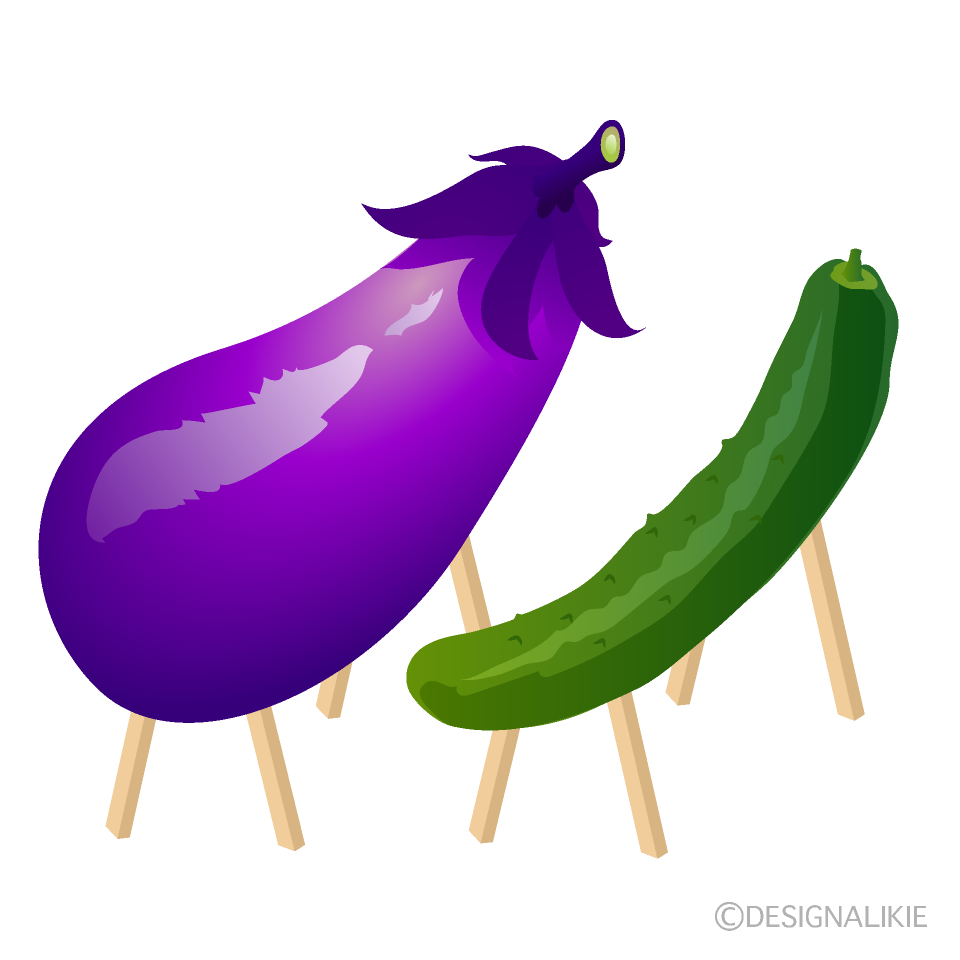

3. 精霊馬づくり

→精霊馬(しょうりょううま)とは、お盆の時期に先祖の霊を迎えたり、送ったりするために、キュウリとナスで作るお供え物のことです。

キュウリは足の速い馬に見立てられ、ナスはゆっくり歩く牛に見立てられます。きゅうりとナスで馬や牛を作る工作体験に!

4.祖父母から昔話を聞く

おじいちゃんおばあちゃんから、家族のストーリーをじっくりと受け継ぐ時間にしてましょう。

5.地元の盆踊り・花火大会に参加

タイミングがあれば、地元のお祭りや花火大会に行き、雰囲気を存分に味わいましょう。

お盆のイメージがよくなるかもしれませんね。

親子で“命をつなぐ行事”を──今こそ、温もりある体験を

お盆は、亡くなったご先祖様を偲び、「命のバトン」を感じる行事です。

けれど、現代の忙しさや核家族化の中で、その“意味”や“温もり”が薄れてしまっているのも事実です。

だからこそ、今の時代にあえて「命をつなぐ行事」としてのお盆を、親子で“体験”することが大切なのではないでしょうか。

● 子どもに「命のつながり」をどう伝える?

「命のリレー」と聞いても、子どもにとってはピンとこないかもしれません。

でも、「おばあちゃんにもお母さんがいて、そのまた上にも…」と話すだけで、子どもは不思議そうに目を輝かせます。

お墓参りで「ここにはママのママのママが眠っているんだよ」と手を合わせる時間。

その静かなひとときこそが、心の根っこに「自分は愛され、つながっている存在なんだ」と刻む体験になるのです。

● 大切なのは「特別なこと」より「一緒に過ごすこと」

豪華な料理や立派な仏壇がなくても大丈夫。

小さな花をお供えするだけ、手を合わせて「ありがとう」と言うだけで、十分に意味があります。

大切なのは、“親子で一緒に”その時間を過ごすこと。

スマホもテレビもない静かな空間で、命について話すひとときは、子どもの心に深く残ります。

● 「命を想う」ことが、やさしさの芽を育てる

ご先祖様に感謝する時間は、「今を生きる人にもやさしくなれる力」を育ててくれます。

たとえば、

「命って大事だよね」

「誰かのために生きたいね」

そんな気持ちが芽生えると、いじめや暴力、孤立とは正反対の“共感の種”がまかれるのです。

そしてそれが、未来の社会のあたたかさにもつながっていく。

私たちは、そんな“心のリレー”も一緒に次の世代に渡していきたいと思っています。

それでは最後まで読んでいただきましてありがとうございました!